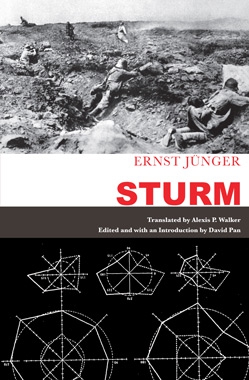

Coming on October 1st from Telos Press Publishing: Ernst Jünger’s Sturm. Pre-order your copy today, and we will ship it as soon as it is available.

Sturm

Sturm En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Ernst Jünger, Katholik

von Alexander Pschera

Ex: https://erstezone.wordpress.com

Ernst Jünger konvertierte kurz vor seinem Tod zur katholischen Kirche. Die Bücher seines Spätwerks weisen den Weg dahin. Sie lassen sich als eine Theologia in Nuce lesen. Allen voran der Essay Die Schere.

Als Ernst Jünger am 26. September 1996 zum katholischen Glauben konvertierte, zeigten sich viele Zeitgenossen überrascht – und zwar, weil man gerade von Jünger annahm, er habe die traditionelle Religion mit einer „neuen Theologie“ überwunden. Diese neue Theologie trat auf als ein mythologisches Denken großen Maßstabs. Jüngers mythischem Denken traute man zu, die Verwerfungen und Umbrüche der Moderne wenn nicht begrifflich, so doch zumindest bildhaft klären und an die ewigen Kräfte der Erde rückbinden zu können. Jünger galt als homo mythologicus, weniger als homo religiosus. Die Konversion schreckte daher auf. Sie erschien als Rückschritt, als eine Aufgabe desjenigen Postens, den Jünger nie verließ, als Abflachung eines plastischen Bilderuniversums. Warum dieser Regressus ad Romam?

Liselotte Jünger bekannte, ihr Mann habe den Wunsch geäußert, so beerdigt zu werden „wie alle hier“ – mit „hier“ ist die Dorfgemeinschaft des oberschwäbischen Wilflingen gemeint, in dem Jünger die zweite Hälfte seines Lebens verbrachte. Kaum einer der Exegeten gab sich mit solch einer Erklärung zufrieden. So wurde das Werk Jüngers auf katholische Spuren hin abgeklopft mit dem Ziel, die Konversion als den letzten Schritt eines Prozesses darzustellen. Bei dieser Suche nach religiösen Motiven wurde man fündig. Zwar enthalten die Bücher, die auf die Erfahrung des ersten Weltkriegs zurückgehen, allen voran die Stahlgewitter, höchstens para-religiöse Momente. Aber im zweiten Weltkrieg, so bezeugen es Jüngers Tagebücher Strahlungen, vollzieht sich eine Wendung hin zum Christentum. Diese Tagebücher belegen eine zweimalige Bibellektüre, eine Zuwendung zu den Kirchenvätern und zu Léon Bloy, den Jünger durch Carl Schmitt kennenlernte. Jüngers Schrift Der Friede, die in der Endphase des zweiten Weltkriegs im Kreis des Widerstands zirkulierte, beruft sich auf den 73. Psalm – der auch bei der Konversionsfeier eine Rolle spielte – und konstatiert, daß die „humanitäre“ Wandlung, die nach dem Krieg erforderlich ist, von einer „theologischen“ zu begleiten sei. Und auch im Alterswerk, vor allem in der Serie der Tagebücher Siebzig verweht, stößt man immer wieder auf Notate, die eine christliche Haltung bezeugen: Das Gebet „gibt dem Menschen, vor allem in unseren nördlichen Breiten, die einzige Pforte zur Wahrheit, zur letzten und rücksichtslosen Ehrlichkeit“ (Siebzig verweht II). Auch positiv besetzte Figuren wie der naturgelehrte und zum Martyrium bereite Pater Lampros vom Kloster Maria Lunaris aus dem Roman Die Marmorklippen (1939) wurden zitiert, um Jüngers Respekt vor der katholischen Welt zu unterstreichen – und sie wurden einer blassen Figur wie dem Superintendenten Quarisch aus dem Roman Die Zwille (1973) gegenüberstellt, um zu zeigen, wie weit sich Jünger von der entmythologisierten protestantischen Kirche seiner Zeit entfernt hatte. Kurz: Jüngers Konversion zum Katholizismus erschien vor dem Hintergrund seines vielschichtigen Lebensprogramms als logischer Schritt hin zu einer umfassenden, universellen Religion, ja es erschien als roter Faden, als sinnstiftende Einheit in der Vielfalt dieses Lebens.

Richtig ist, daß Jünger in den Jahren des zweiten Weltkrieges, die er in Paris und an der Ostfront erlebte, angesichts der Kriegsgräuel tatsächlich eine christliche Wende vollzog. Doch schon bald zeigte er auch ein reges Interesse an der Gnosis. In den fünfziger Jahren heißt es in einem Brief an seinen Sekretär Armin Mohler, daß der Autor sich „von theologischen Neigungen freihalten [müsse]. Sie sind Belege, Fundstellen für ihn“ (2.4.1959). In der Tat sammelt Jüngers Werk denn auch Belege für alle möglichen Formen der Transzendenz, ohne daß der Autor sein Denken einem religiösen System anvertraut. Griechische Mythologie, Buddhismus, Taoismus, pantheistische Strömungen, chassidische Lehren, orientalische Weisheiten, die Kirchenväter, immer wieder auch biblische, vor allem alttestamentarische Motive, aber auch literarische Quellen, die, wie Hölderlin, in den Rang von Mythenspendern erhoben werden, macht Jünger für die Interpretation unseres Weltzeitalters nutzbar. Dabei entwickelt er den Kampf zwischen den Titanen – Chiffre für die alles beherrschende Welt der Technik – und den zurückgezogenen Göttern als Leitmotiv. Gerade das Motiv des Rückzugs der Götter, ihre Abwesenheit, zeigt, wie Jünger sammelt und arbeitet. Dieses Motiv wird von ihm mit Léon Bloys vielzitierter – aber nicht wörtlich nachgewiesener – Rede vom „zurückgezogenen Gott“ und auch mit Hölderlins Versen („Zwar leben die Götter / Aber über dem Haupt droben in anderer Welt“) parallelisiert. Ob „Gott“ oder „Götter“ ist dabei sekundär. Entscheidend ist der Rückzug der göttlichen Substanz. Dieser Rückzug der göttlichen Substanz hinterläßt ein mit sich selbst beschäftigtes, materialistisches und durchorganisiertes Diesseits, in dem nur noch der Mensch für sich selbst und für Ordnung unter seinesgleichen sorgt: „Inzwischen haben wir eine Station erreicht, in der auch die Physik Gleichnisse anbietet. Das hängt damit zusammen, daß sie in die Lücke eindringt, die der Rückzug der Götter hinterlassen hat“ (Die Schere, 18). Doch gibt es im mythologischen Bezugssystem Jüngers auch Hoffnung auf die Wiederkehr des Göttlichen, die sich vor allem in Gestalt der Mutter Erde konkretisiert.

Diese Form der mythologischen Belegentnahme ist eine Spielart postmodernen, postmythischen Denkens. Jünger wurde vor allem mit seinen Büchern An der Zeitmauer (1959) und Über die Linie (1950) zu einem Vorläufer dessen, was später als Diskurs der Postmoderne bekannt wurde. Wäre Jünger ein systematischer Denker, so hätten sich seine Mythenkollektionen zu einem widerspruchslosen System verhärtet. Doch zum Glück war Jünger kein Systematiker. Jüngers Reflexionen entspringen einem vorrationalen, vorbegrifflichen Bezirk. Seine Begriffe entwachsen einem bildlichen Ursprung und tragen bei aller Prägnanz die Mehrdeutigkeiten und Widersprüche des Metaphorischen in sich. Dies läßt sich am Begriff der Zeitmauer zeigen. Er meint nicht, daß vor der Mauer die Zeit und die Geschichte existierten und hinter ihr etwas anderes, aber eben nicht mehr „Zeit“ und „Geschichte“ in unserem jenseitigen Verständnis: „Man kann die Außenwand der Zeitmauer auch als Brunnenrand sehen. (…). Moos und Efeu, die oben am Brunnenrand wuchern, verbreiten sich im Kreise; der Fortschritt kehrt wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, in sich zurück. In die Tiefe des Brunnens dringen Wurzeln, doch keine Blicke ein“ (Die Schere, 174).

Hier nähert man sich dem Katholischen in Jüngers späteren Werken an. Die Annäherung führt immer aus dem empirischen Bereich in einen anderen Bezirk, für den Jünger zahlreiche bildhafte Umschreibungen fand: „andere Seite“, „Welt, die außerhalb unserer Erfahrung liegt“, Ziel der Wanderung, Bezirk jenseits der Kerkerwand und des zerreißenden Vorhangs. Die Zeit, die „dort drüben“ gilt, nennt er „Schicksalszeit“ im Unterschied zur „meßbaren Zeit“ der Erfahrungswelt. Die Überwindung der meßbaren Zeit geschieht im „Zeitsprung“, das heißt in einem aus der Ordnung und aus der Meßbarkeit fallenden Vollzug. Nennungen der anderen Seite sind stets an Akte des Sehens gebunden. So faßt er die Hoffnung auf die Auferstehung als einen „Ausblick durch die Kerkerwand“ (Die Schere, 18), die prophetische Vorschau und das zweite Gesicht als ein „Spähen durch ein Schlüsselloch“ (35). Mitunter fällt der Blick auf bedeutsam Nebensächliches, auf „Nebendinge wie ein umgestoßenes Tintenfaß“, die eine Störung im Getriebe der Zeit sind und uns aufschrecken lassen. Die Welt der Erfahrung wird dann als ganze zu einem Verweis auf die Welt des Jenseits.

Jünger legt großen Wert auf die Unterscheidung zwischen dem unsichtbar Vorhandenen und dem überhaupt nicht Vorhandenen: „Wir unterscheiden (…) zwischen dem Sichtbaren, dem Unsichtbaren und dem Nicht-Vorhandenen“ (Die Schere, 49). Nicht alles, was unsichtbar ist, ist demnach nicht vorhanden. Gleichzeitig ist aber auch nicht alles, was unsichtbar ist, immer auch vorhanden. Doch wie läßt sich zwischen Wahrheit, daß heißt Vorhandenheit, und Unwahrheit, daß heißt Nicht-Vorhandenheit, unterscheiden? Diese Frage führt hinein in eine mystische Schau einer Wahrheit, die den „Göttern“ ursächlich vorgelagert ist und Gott meint. Der Weg leitet dabei von der „Annäherung“ als einer originär dichterischen und künstlerischen Aufgabe über verschiedene Zwischenstufen zur Epiphanie – wobei zugleich deutlich wird, daß Jünger den Dichter als privilegierten Seher in der Tradition des poeta vates interpretiert.

Die erste Stufe dieser Hierarchie des Erkennens bildet das „zweite Gesicht“. Jünger bezeichnet damit einen Zustand der Entrückung, der im alltäglichen Erleben angesiedelt ist und in dem zukünftiges Erleben erschaut wird, bei dem jedoch Erhabenes noch keine Rolle spielt. Die „Vorschau“ macht dann schon deutlicher, daß es sich bei diesen Wahrnehmungen nicht bloß um subjektive Fiktionen handelt: „In der Vorschau hat ein Zeitsprung stattgefunden; eine Vorhut wurde vorausgeschickt. Insofern wird in der Schau nicht Zukünftiges, sondern Vergangenes gesehen. Der Vorschauer hat die Gegenwart überholt. So kam es zur verblüffenden Identität des Geschauten und seiner Wiederholung in der Zeit“ (30). Die Vorschau – von Jünger dann auch als „Prognose“ bezeichnet – ist eine „Vorbeurteilung von Entwicklungen“, die „sich auf Tatsachen“ stützt. Die Gewißheit, mit der eine solche Fakultät der Vorausschau als existierend angenommen wird, muß davon ausgehen, daß das Sein auf einem festen Fundament ruht. Es geht Jünger hier nicht um Determinismus, sondern um die Annahme einer vorgegebenen sinnhaften Ordnung, um einen der Schöpfung zugrundeliegenden Logos. Jünger faßt das auf seine Weise, wenn es in Auseinandersetzung mit Kant heißt: „Die Existenz der Dinge ist also vorgezeichnet, wie in einem Prägstock, dessen Figur, in Wachs gedrückt, mehr oder minder deutlich ‚erscheint’. Eben war es noch möglich, während es nun existiert (‚nun’ ist hier besser als ‚jetzt’). Wir dürfen daraus schließen, daß das ‚Hiersein’ nur eine der möglichen Qualitäten des ‚Daseins’ ist“ (85).

In Jüngers Theorie der „Vorschau“ wird also in der Privatsprache des mythologisch denkenden Mystikers ein poetisches Modell christlicher Seins-Gewißheit entwickelt, daß sich darin neutestamentarisch gibt, indem es sich von den Propheten des Alten Testaments deutlich abgrenzt. Denn im Unterschied zur Vorschau gründet sich die Prophetie „weniger auf Tatsachen als auf Eingebung und Erscheinungen“ (41). Der Wahrheitscharakter der Prognose beruht mithin auf ihrer Fundierung durch eine Wirklichkeit, eben durch den fleischgewordenen Logos, den die Propheten nur „prophezeien“ konnten. Erst dieser macht das möglich, was Jünger einen „Zeitsprung“ nennt (und zwar deswegen, weil diese Fleischwerdung Gottes selbst ein solcher „Zeitsprung“ war). Nun ist der Mensch frei, über das Mögliche, gleichwohl noch Unsichtbare, als etwas Wirklichem gedanklich zu verfügen und über dieses unsichtbar Mögliche als über etwas Vergangenes zu sprechen. Denn alles Mögliche muß von nun an verstanden werden als bereits bei Gott existierend und damit eben als unsichtbar vorhanden.

Es ist mehr als ein Deutungsansatz, wenn man Jüngers Theorie der Prognose strukturell als Beschreibung einer christlichen Seinsschau interpretiert. Denn in der Schere läßt Jünger die Reihe der Erkenntniszustände in der Epiphanie gipfeln. Als Zeuge tritt nun nur noch Paulus auf: „’Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinungen nicht ungläubig’. So Paulus – das war behutsam gesprochen, denn er stand vor Gericht. Er konnte sich auch auf Zeugen berufen, die mit ihm auf dem Weg nach Damaskus das Licht, ‚’heller denn der Sonne Glanz’, gesehen, wenngleich sie die Stimme nicht gehört hatten“ (146). In der Epiphanie gipfelt die Schau der anderen Seite insofern, als sie eine auf Erscheinungen des Göttlichen ausgerichtete Vorschau ist. Und indem Jünger in diesem Zusammenhang auf das Verhältnis von Epiphanie und Zeit zu sprechen kommt, hebt sich unvermutet und nur ganz kurz der Mythen-durchwebte Vorhang, der dem Jünger-Leser Bilder aller Zeiten und Räume vorgaukelt, um ihn an der Vielheit der Erscheinungen des Göttlichen teilhaben zu lassen, und gibt den Blick auf den Logos frei: „Die Schöpfung ist Zeit schaffend. Die Götter sind Zeit setzend, die Titanen Zeit kürzend und dehnend (…)“ (146). Am Ursprung der Zeit sieht Jünger also nicht die Götter, sondern Gott. Die Götter selbst sind, wie es an anderer Stelle heißt, eben auch nur „Gleichnisse“ und Bilder, die an das Unsichtbare heranführen. Sie sind historisch bedingte Erkenntnismuster der religiösen Vernunft. Die Schöpfung aber, die in ihrer wunderbaren Vielfalt Jüngers bevorzugten Zugang zum Ursprung des Seins darstellt, ist historisch nicht bedingt, sondern bedingend. Damit nun ist Gott gemeint.

Man muß darüber streiten, warum Jünger hier und anderer Stelle nicht von Gott spricht, wenn er ihn, was aus dem Kontext deutlich wird, meint. In seiner letzten Schrift Gestaltwandel heißt es hierzu: „’Gott’ genießt, auch wenn der Name nicht genannt wird oder die Sprache sich mehr oder minder überzeugend um ihn herumwindet, noch einen gewissen Respekt. Daß die Rechnung mit unserem Jetzt und Hier nicht aufgeht, wird instinktiv gefühlt und auf jeder geistigen Stufe erkannt. Entsprechend formt sich das Gebet“. Doch das ist keine Antwort. Die Stelle belegt nur, daß Jünger sich des eigenen „Herumwindens“ durchaus bewußt ist. Einen Schritt weiter geht Jünger, wenn er dieses Herumwinden auch bei Nietzsche festmacht und eine epochale Situation anruft: „Nietzsches ‚Gott ist tot’ kann nur bedeuten, daß der epochale Stand der Erkenntnis nicht genügt“ (Gestaltwandel). Ist es also tatsächlich die historische Erkenntnissituation des, wie es bei Jünger heißt, „Interims“, die es nicht zuläßt, von Gott zu reden? „Im Interim sind Götter selbst in der Dichtung unzeitgemäß; am besten wird ihr Name neutralisiert“ (ebd.). Jüngers Argumentation ist hier schwer zu folgen, schon allein deswegen, weil er fordert, die Namen der Götter zu neutralisieren, während sich, wie er selbst sagt, die Sprache um den Namen Gottes nur mühsam herumwinden kann. Wäre Jünger ein Systematiker, auf dessen Begriffe und terminologische Abgrenzungen Verlaß wäre, so könnte man in dieser Unterscheidung einen Hinweis auf die stärkere Seinskraft Gottes sehen, die durch Erkenntnis und Sprache gleichsam hindurchdrängt. Doch Jünger ist eben kein Denker, sondern ein Dichter. Daher bleibt auch diese Differenzierung dunkel.

Und deswegen bietet sich eine andere, weitergehende Hypothese an. Könnte es sein, daß Jünger die Klarheit des mit dem Namen Gottes verbundenen Logos meidet, der für alle nur denkbaren Bilder immer auch die Auflösung, den Schlüssel bereithält, und auf die „Schöpfung“ rekurriert, weil es ihm darum geht, seine dichterische Existenz, die in der Erschaffung von unaufgelösten Bildwelten besteht, zu schützen? Diese Vermutung gewinnt an Beweiskraft, wenn man betrachtet, welche Rolle dem Dichter angesichts der Gewißheit zukommt, daß es das unsichtbar Vorhandene als Mögliches gibt und daß der Mensch Gewißheit darüber hat. „Das Mögliche, besser noch das Vermögende, ist unbegreiflich; die Vorstellung ist von ihm wie durch eine Mauer getrennt. Es kann nur duch Dinge, die innerhalb der Erfahrung liegen, der Anschauung nähergebracht werden – also durch Gleichnisse“ (Die Schere, 86). Gleichnisse und Bilder sind Sichtbarmachungen des Unsichtbaren. Der Dichter ist es, der diese Bilder findet. „Wo Bilder fallen, müssen sie durch Bilder ersetzt werden, sonst droht Verlust“, heißt es zu Beginn der Schere (1). Bilder fallen immer dann, wenn Religionen, die Jünger als „mehr oder minder gelungene Kunstwerke“ (ebd.) betrachtet, untergehen. Genau dies ist im Zeitalter der Titanen geschehen. Die Bilderwelten der Religionen, die eine Ahnung des Transzendenten vermitteln, sind untergegangen – und daran hatte Luther keinen geringen Anteil („Es scheint, daß die Begegnungen schwächer werden, wenn man Linien wie Moses-Paulus-Luther bedenkt“, 77). Nur die Gleichnisse des Dichters können diesen Bildverlust ausgleichen, indem sie anstelle der Epiphanien und Begegnungen mit dem Überirdischen wenigstens poetisch an der Sichtbarmachung des Unsichtbaren arbeiten. Man gelangt in Jüngers Spätwerk also an einen Punkt, an dem sowohl die offene als auch die verdeckte Struktur der Texte eindeutig auf den Logos hinlenken. Genau an dieser Stelle jedoch weicht Jünger aus und in den Bereich der ästhetischen Präfiguration zurück. Was das für die Konversion des Menschen Jünger bedeutet, wird (und soll auch) immer ein Geheimnis bleiben. Jüngers Texte jedenfalls haben jene Linie des 26. September 1996 nicht überschritten. Sie bleiben diesseits des Logos.

(zuerst in: Die Tagespost, September 2015)

00:05 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théologie, catholicisme, ernst jünger, révolution conservatrice, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres, lettres allemandes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Coming on October 1st from Telos Press Publishing: Ernst Jünger’s Sturm. Pre-order your copy today, and we will ship it as soon as it is available.

Sturm

Sturm Publication Date: October 1, 2015

Pre-order your copy today.

Translated by Alexis P. Walker

With an Introduction by David Pan

Set in 1916 in the days before the Somme offensive, Ernst Jünger’s Sturm provides a vivid portrait of the front-line experiences of four German infantry officers and their company. A highly cultivated man and an acute observer of his era, the eponymous Lieutenant Sturm entertains his friends during lulls in the action with readings from his literary sketches. The text’s forays into philosophical and social commentary address many of the themes of Jünger’s early work, such as the nature of war, death, heroism, the phenomenon of Rausch, and mass society.

Originally published in installments in the Hannoverscher Kurier in 1923, Sturm fell into obscurity until 1960, when it was re-discovered and subsequently re-published by Hans Peter des Coudres, a scholar of Jünger’s work. This translation—the first to be published in English—brings to the English-speaking world a work of literature of interest not only to students of Jünger’s work and of World War I, but to any reader in search of a powerful story of war and its effects on the lives of the men who endure it.

Praise for Ernst Jünger’s Sturm

“The rediscovery of Ernst Jünger’s Sturm, abandoned by its author after its first publication in 1923, significantly alters our understanding of Jünger’s place in modern European literature. The literary and aesthetic moments, frequently seen as secondary in Jünger’s early work, turn out to be constitutive from the very beginning. While the plot deals with the experience of war in 1916, Sturm‘s ultimate concern is the possibility of radical modern art under conditions of extreme violence.”

—Peter Uwe Hohendahl, Jacob Gould Schurman Professor Emeritus of German Studies and Comparative Literature, Cornell University

“This translation of Sturm fills a long missing gap in the German war literature of the 1920s available to English readers. The translation by Alexis Walker is vibrant and precise while also reflecting the nuances and tone of the original German text. David Pan’s introduction sets the stage with a masterful overview of the context in which Sturm was written and pays particular attention to the debates since then on the aestheticization of the war experience.”

—Elliot Neaman, Professor of History, University of San Francisco

“An unblinking account of a culture in twilight, this novella recasts central themes of Ernst Jünger’s chronicles of the Great War: the unrelenting test of human perdurance under new technologies of annihilation; the naturalist’s precise aesthetic of life teeming amid martial insanity; and, a new note, the harrowing free fall of civilian life into erotic aimlessness and inebriated despair, for which only art serves for an antidote. In Alexis Walker’s carefully wrought translation, Sturm will be a welcome surprise to Jünger’s veteran readers, and an ideal introduction for those who are curious to know more than his name.”

—Thomas Nevin, author of Ernst Jünger and Germany: Into the Abyss, 1914–1945

“Had Stephen Crane’s Henry Fleming been born in 1895 Germany, his story might very well have read like the eponymous protagonist’s of Ernst Jünger’s Sturm. In a fascinating novella in turn meditative and wrenchingly physical, Jünger stages a drama of one man’s ideas about himself, as told through a narration conflicted about its own subject.”

—Alex Vernon, James and Emily Bost Odyssey Professor of English, Hendrix College

“Sturm is a subtle novella about an intellectual in the trenches who sees the age of industrial-scale war as deeply dehumanizing, yet recognizes that this war has given him a sense of identity, and of community with others, that no peacetime experience could match. . . . Jünger is a remarkable writer. In this novella he comes across as a romantic with a loathing of modernity, especially as characterized by the overbearing state. The book is grim, and deeply pessimistic—but exceptionally interesting, and well worth reading.”

—George Simmers, Great War Fiction blog

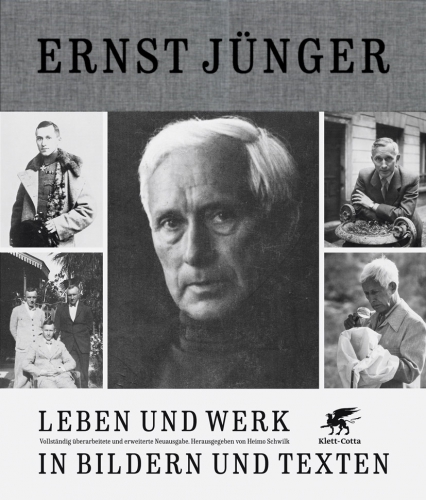

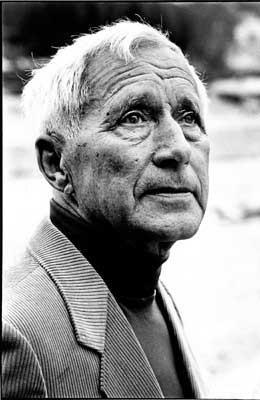

About the Author

Ernst Jünger (1895–1998) was one of the most complex and controversial writers of twentieth-century Germany. Born in Heidelberg, he fought in the German Army during World War I, an experience that he would later recount in his gripping war memoir, Storm of Steel. Though Jünger would serve as a German officer during World War II, his 1939 novel On the Marble Cliffs daringly advanced an allegorical critique of Hitler’s regime. Over the course of his long literary career, Jünger would author more than fifty books, some of which are now available in English translation from Telos Press, including On Pain, The Adventurous Heart, The Forest Passage, and the brilliant dystopian novel Eumeswil.

00:05 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : première guerre mondiale, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

« Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l’inhabituel, des grandspérils. La guerre nous avait saisis comme une ivresse. » [1]

Dès les premières lignes d’Orage d’acier, Ernst Jünger dépeint la léthargie dans laquelle sont nés, pour la jeunesse allemande de 1914, l’attrait irrésistible du front, la soif d’aventure, besoin physique de danger et de violence. Ils allaient connaître une violence inédite, celle de la guerre moderne, loin des rêveries d’épopées héroïques. Une violence déshumanisée. La guerre de position, le pilonnage continu de l’artillerie industrielle, la mort anonyme. Dans les récits de guerre qui fleurirent dès le lendemain des démobilisations, de 1918 jusqu’en 1920, il ressort une image uniforme du profond choc causé par le dépassement de tous les seuils de tolérance devant la brutalité ordinaire de la guerre de tranchées. Les bombardements, les assauts – brèves et mortelles montées à la surface – et l’entassement de cadavres sans sépulture, autant d’expériences qui égrainent un quotidien déjà saturé de violence.

Les traces physiques et morales portées par les hommes ont marqué leurs témoignages. Elles forment la trame qui sous-tend toute la littérature de guerre, de Roland Dorgelès à Erich Maria Remarque. Du grand dolorisme qui imprègne cette production, il est néanmoins une œuvre qui se détache radicalement.

Né en 1895 à Heidelberg, en plein apogée wilhelminien, Ernst Jünger manifeste dès sa jeunesse la fibre littéraire qui fera de lui l’écrivain de guerre de langue allemande le plus essentiel du XXe siècle. Son cheminement semblait, dès le début, tendre au mystique, exalté dans l’admiration pour les penseurs formalistes, empreint de l’héritage nietzschéen et du lyrisme de Hölderlin, naturellement enclins à l’apologie du guerrier. Il gravite notamment dans la proximité du George-Kreis, noyau informel de ce qui deviendra la frange aristocratique de la révolution conservatrice, et s’engage auprès des Wandervögel. En 1912, âgé de 17 ans, il revêt une première fois l’uniforme au sein de la légion d’Afrique. Engagement armé et inspiration littéraire s’entrecroisaient déjà, dans la quête d’une violence encore pure et brutale qu’il espérait trouver sur le continent noir.

Lors de l’appel aux armes, en août 1914, Jünger fait partie des troupes volontaires. Il rejoint le 72e régiment de fusilier en Champagne. Dès lors, il ne quitta plus le front, et obtint plusieurs promotions dans les rangs de la l’armée impériale. Après s’être formé en tant que sous-officier, il obtiendra dans les dernières années du conflit le grade d’Oberleutnant à la tête de la 7e compagnie. La position d’officier subordonné, c’est-à-dire d’officier de tranchée, marque profondément l’expérience combattante de Jünger. C’est la position clef du combat rapproché, de la guerre vécue. En tant qu’Oberleutnant, il est la tête d’un corps combattant abandonné dans le no-man’s-land, coupé de l’arrière. Le modèle de courage, le chef qui doit entraîner ses hommes au combat ; « L’officier occupe sa place : dans toutes les circonstances, la plus proche de l’ennemi. » [2]. Son engagement de soldat puis d’officier lui vaudra quatorze blessures et la suprême décoration impériale de la croix Pour le mérite.

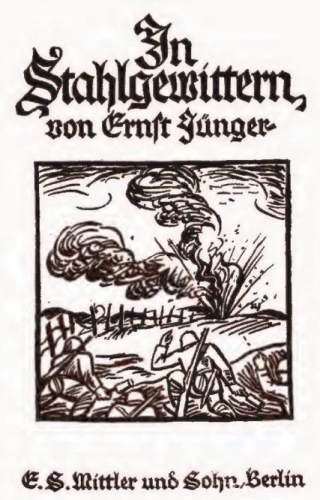

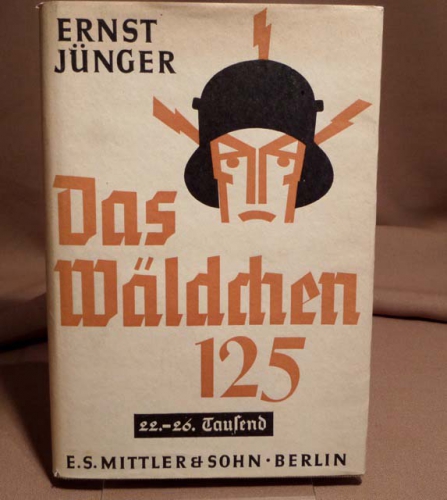

En 1920, alors qu’il sert encore dans l’armée de la République de Weimar, il publie l’opus majeur de son œuvre de guerre, Orages d’acier (In Stahlgewittern). Il est puisé par ses carnets de guerre, scrupuleusement rédigés au fil des affrontements et des périodes d’accalmie. Dans ce premier ouvrage, Jünger développe de manière inédite l’expérience du combat, exposant la relation brute et cinglante de l’individu avec la violence de guerre, à la fois comme figure littéraire fondamentale et comme objet central pour une conception de l’existence dans la modernité du monde. Orages d’acier forme le tronc d’une ramification composée d’un essai, La guerre comme expérience intérieure (Der Kampf als inneres Erlebnis – 1922) et d’ouvrages de moindre ampleur, qui s’ajoutent peu à peu dans les années suivantes à partir des carnets inexploités. Lieutenant Sturm (Sturm – 1923), Le boqueteau 125 (Das Wäldchen 125 – 1924) et Feu et sang (Feuer und Blut – 1925) donnent des points de focalisation détaillés sur des aspects particuliers du combat, variant l’approche et le traitement. Chez Jünger, la narration est souveraine, brutale, précise – une écriture qui ne tremble pas, même devant l’horreur – et c’est dans La guerre comme expérience intérieure que se déploie le véritable sens donné au combat, la mystique guerrière. Ses écrits se répondent et ne peuvent véritablement être dissociés les uns des autres.

La guerre que décrit Jünger n’est pas un phénomène volontaire, une contingence diplomatique, ou, suivant la formule de Clausewitz, de la politique poursuivie avec d’autres moyens. La guerre trouve sa cause première dans l’homme, dans sa nature archaïque. Elle ne commence pas avec une déclaration de guerre, elle ne se termine pas avec un traité de paix. La guerre est un état perpétuel qui, bien qu’il puisse être contenu sous le vernis de la culture policée, ressurgit immanquablement. « La guerre n’est pas instituée par l’homme, pas plus que l’instinct sexuel ; elle est loi de nature, c’est pourquoi nous ne pourrons jamais nous soustraire à son empire. Nous ne saurions la nier, sous peine d’être engloutis par elle. » [3]. Le profond besoin de violence guerrière, gravé dans la chair des hommes, s’étend comme un lien indéfectible entre le montagnard armé d’une massue et de pierres, et le soldat des tranchées sous la pluie de feu et d’acier. Lorsque la guerre éclate, qu’elle embrase tout, il ne reste qu’une alternative : se battre ou disparaître. Cela vaut pour les civilisations, cela vaut pour chaque individu ; « Le fort seul a son monde bien en poigne, au faible il glisse entre les doigts dans le chaos » [4].

Mais la violence combattante - la pulsion qui pousse irrésistiblement au combat - n’est pas une résurgence d’un bas instinct qui abîme les hommes dans la brutalité gratuite. Jünger la conçoit au contraire comme la marque d’une antique noblesse, qui relève l’humanité de son affaissement. « Nous avons vieilli, et comme les petits vieux nous aimons nos aises. C’est devenu un crime d’être davantage ou d’avoir plus que les autres. Dûment sevrés des fortes ivresses, nous avons pris en horreur toute puissance et virilité ; la masse et l’égalitaire, tels sont nos nouveaux dieux. » [5] Pour Jünger, la force combattante, la nature guerrière de l’homme, est ce qui permet à l’homme de s’élever au dessus de ses semblables et aux civilisations d’inverser le cours de leur décadence pour renouer avec la grandeur. Une forme particulière de volonté de puissance qui réveille le besoin du sacrifice, pour un idéal, pour Dieu, pour la gloire. Ainsi parle-t-il des combattants de choc dans les tranchées : « Cette seule idée qui convienne à des hommes : que la matière n’est rien et que l’esprit est tout, cette idée sur laquelle repose tout entière la grandeur humaine, ils l’exaspéraient jusqu’au paradoxe » [6]. Oublier le moi pour le je. Devenir acteur de sa pensée. Telle est en somme, dans la pensée de Jünger, la plus haute des vertus combattantes.

Il met en valeur un type d’homme particulier, qui s’est approprié une virilité guerrière parfaite, chez lequel l’idée du combat a définitivement triomphé sur le matériel : « La perfection dans ce sens – au point de vue du front –, un seul en présentait l’apparence : le lansquenet. En lui, les vagues de l’époque s’entrechoquaient sans dissonance aucune, la guerre était son élément, en lui de toute éternité » [7]. Le lansquenet, mercenaire combattant, soldat de métier et d’engagement, concrétise donc dans sa manière d’exister la coupure totale avec le monde civil installé. Comme le légionnaire des armées de la Rome antique, il vit de la guerre, dans la guerre, pour la guerre. Le sens guerrier coule dans son sang, il en a adopté tous les codes, et il s’est entièrement arraché à l’esprit bourgeois. Le lansquenet est en quelque sorte la quintessence de l’existence. En lui, le détachement est total ; il ne vit plus que par le danger. « Pour chacun, vivre veut dire autre chose, pour l’un le chant du coq au matin clair, pour l’autre l’étendue qui dort au midi, pour le troisième les lueurs qui passent dans les brumes du soir. Pour le lansquenet, c’est le nuage orageux qui couvre au loin la nuit, la tension qui règne au-dessus des abîmes. » [8]

Quel sens a cette représentation d’une violence de guerre stylisée, si on la rapporte au charnier de la Première Guerre Mondiale ? C’est ce qui se découvre dans les textes tirés des carnets de guerre. Le boqueteau 125, sous-titré Une chronique des combats de tranchée, contient le déroulement d’une séquence de combat qui tient lieu dans la dernière phase de la guerre, au début de l’été 1918, devant les ruines de Puisieux-au-Mont, près d’Arras. Jünger relate le stationnement de sa compagnie dans les tranchées bordant le boqueteau 125, une place intégrée aux lignes allemandes sur le front du nord, quotidiennement pilonnée par les forces anglaises. Le point central de l’ouvrage est l’offensive anglaise lancée contre cette position dont Jünger en commande la compagnie d’intervention. Celle-ci subit d’abord le tir d’anéantissement de l’artillerie britannique, puis l’offensive de l’infanterie.

Chargés de fatigue, dans un espace-temps désarticulé, sous la pluie des bombes, les éclats d’obus qui arrachent les membres, les soldats de la troupe de choc sont confrontés à toutes les conditions de la violence extrême qui caractérise la guerre de tranchées. L’assaut représente alors un moment clef. C’est le moment où on s’apprête à entrer en contact direct avec l’ennemi devenu invisible derrière les murs de glaise. Le moment où l’exposition aux tirs de shrapnel, des mitrailleuses, des grenades menacent le plus de sectionner le maigre fil de la vie. Au cœur de la nuit, la peur de la mort, l’horreur du spectacle macabre se propagent comme un virus. C’est dans ce contexte que Jünger voit surgir dans le visage de ces hommes cette marque des héros modernes : « Nous sommes cinquante hommes, guère plus, debout dans ce boyau, mais sélectionnés par des douzaines de combats et familiarisés par une longue expérience avec le maniement de toutes les armes. Si quelqu’un est capable d’y tenir sa place, c’est nous et nous pouvons dire que nous sommes prêts. Être prêt, où que ce soit, pour quelque tâche que ce soit, voilà ce qui fait l’homme » [9]. Réminiscence de l’idéal du lansquenet, celui qui a fait toutes les guerres, qui en est imprégné de part en part, Jünger affirme que ce n’est pas l’uniforme, l’alignement sur le champ d’honneur dans la brume de l’aube qui fait la beauté du guerrier. C’est au contraire la résistance aux conditions les plus déshumanisantes qui distingue l’esprit combattant. Ils ont des visages taillés comme des spectres, qui ne respirent plus que la bravoure.

C’est dans cette bravoure que Jünger identifie le grand renouveau de l’humanité : « Bravoure est le vent qui pousse aux côtes lointaines, la clef de tous les trésors, le marteau qui forge les grands empires, l’écu sans quoi nulle civilisation ne tient. Bravoure est la mise en jeu de sa propre personne jusqu’aux conséquences d’acier, l’élan de l’idée contre la matière, sans égard à ce qui peut s’en suivre. Bravoure est pour l’homme seul de se faire mettre en croix pour sa cause, bravoure est de professer encore et toujours, au dernier soubresaut nerveux, au dernier souffle qui s’éteint, l’idée qu’on a soutenue jusqu’à la mort. Le diable emporte les temps qui veulent nous ravir la bravoure et les hommes ! » [10]. C’est par elle que le soldat de tranchée est le frère du lansquenet. La profonde modernité que Jünger a vue dans ses égaux au combat, c’est cette audace ultime que confère la bravoure. La soif de gloire et de danger. L’audace des conquistadores et des ascètes du désert, qui ont forgé leur âme au feu de l’idéal. « Voilà l’humanité nouvelle, le soldat du génie d’assaut, l’élite de l’Europe centrale. Une race toute neuve, intelligente, forte, bourrée de volonté. Ce qui se découvre au combat, y paraît à la lumière, sera demain l’axe d’une vie au tournoiement sonore et toujours plus rapide. » [11]

La guerre contemporaine n’est pas une guerre de samouraïs ou une guerre de chevaliers. Ni même une guerre de petits soldats. La bataille, ses unités de temps, de lieu et d’action ont été battues en brèche par la technologie de l’armement de pointe. On ne se bat plus sur le champ, ni même dans les tranchées pour mener le siège en rase campagne. La guerre moderne se mène de loin, derrière des écrans, ou bien au ras du sol, suivant les codes de la guérilla. Le vernis de civilisation imposé pendant des siècles à la violence par l’Occident s’écaille et tombe en poussière. Plus de consensus implicite qui porte les forces à l’affrontement décisif. On se bat dans les ruines, on tire dans le dos, on ne distingue plus guère civils et combattants. Ainsi se bat-on en Ukraine, au Proche-Orient. Ainsi se battait-on en Irlande du Nord, il y a quelques décennies encore. Ainsi se battra-t-on peut-être demain, au cœur des nations qui se sont inventé une paix éternelle. Car si l’on en croit Jünger, les fruits du pacifisme sont amers. « Une civilisation peut être aussi supérieure qu’elle veut – si le nerf viril se détend, ce n’est plus qu’un colosse aux pieds d’argile. Plus imposant l’édifice, plus effroyable sera la chute. » [12]

Ernst Jünger ne laisse pas, dans sa première œuvre, d’espoir à une paix durable qui soit de ce monde. Il l’exclut par nécessité, car le renouvellement passe par le perpétuel lien entre les hommes et la guerre. C’est au combat que se forge l’élite de l’humanité, celle des vrais hommes. « Polemos est le père de toutes choses », selon la formule d’Héraclite. Mais quelle inspiration un jeune homme du XXIe siècle peut-il bien tirer de ce qui peut apparaître comme un véritable culte du carnage ?

Le lyrisme d’Ernst Jünger au sujet de la guerre lui a valu d’être qualifié par certains critiques de poète de la cruauté. Pourtant, jamais un mot de haine pour l’ennemi. Au contraire. L’estime va au soldat d’en face, français ou anglais, bien plus qu’aux hommes de l’arrière qui entretiennent la propagande. Il ne s’agit pas de perpétrer des exactions, mais de monter à l’assaut. Cette quête de bravoure, d’où qu’elle vienne, est le trait prédominant de l’œuvre jungerienne. Il s’est affirmé au cours de la Grande Guerre, il s’accentuera encore dans les années trente, lorsque l’auteur prendra peu à peu conscience de l’écart croissant entre le national-socialisme et les espérances des penseurs de la révolution conservatrice. Le régime d’un idéologue populacier, déserté par la noblesse, avide de briser les individus au profit de la masse, lui inspirera le dégoût. La force de l’homme seul avec lui-même, l’exaltation de son existence au combat, quel que soit ce combat, c’est en cela que consiste l’essence de la pensée de Jünger, de son éthique. Elle ne repose dans rien d’autre que dans le dépassement de ses propres faiblesses, dans l’unité de l’esprit et du sang au profit du sacrifice. « Rien n’est mieux fait pour enflammer l’homme d’action que le pas de charge à travers les champs où voltige le manteau de la mort, l’adversaire en pointe de mire. » [13]

[1] JÜNGER E., Orages d’acier, traduction par H. Plard, Paris, Le livre de Poche, 2002, p.6

[2] JÜNGER E., Le boqueteau 125, traduction par Th. Lacaze, Paris, Payot, 1995, p.178

[3] JÜNGER E., La guerre comme expérience intérieure, traduction par Fr. Poncet, Paris, Christian Bourgeois, 1997, p.75

[4] Ibid., p.76

[5] Ibid., P.95

[6] Ibid., p.104

[7] Ibid., p.97

[8] Ibid., p.106

[9] JÜNGER E., Le boqueteau 125, op. cit, p. 179

[10] JÜNGER E., La guerre comme expérience intérieure, op. cit., p.87

[11] Ibid., p.121

[12] Ibid., p.76

[13] Ibid., p.91

00:05 Publié dans Littérature, Militaria, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : militaria, révolution conservatrice, allemagne, ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, première guerre mondiale |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Ex: http://www.iaslonline.lmu.de

Ein gutes Jahr nach der nationalsozialistischen Machtübernahme, im Mai 1934, schrieb Ernst Jünger im Vorwort zu seiner Aufsatzsammlung Blätter und Steine, es seien "nur solche Arbeiten aufgenommen, denen über einen zeitlichen Ansatz hinaus die Eigenschaft der Dauer innewohnt. [...] Aus dem zu Grunde liegenden Material wurden somit die rein politischen Schriften ausgeschieden; – es verhält sich mit solchen Schriften wie mit den Zeitungen, die spätestens einen Tag nach dem Erscheinen und frühestens in hundert Jahren wieder lesbar sind." 1

Drei Jahre nach seinem Tod sind Jüngers politische Schriften nun zum erstenmal wieder zugänglich. Das Bild, das wir heute von Jünger haben, wäre ein anderes, wenn Jüngers Haltung jener Jahre aus diesen Texten bekannt gewesen wäre. Wo Jünger in der Weimarer Republik politisch stand, war bislang nur in Umrissen erkennbar.

Karl Otto Paetel, der von Jüngers regimekritischer Haltung überzeugen wollte, schrieb 1943 in der Emigrantenzeitschrift Deutsche Blätter, "dass sich Ernst Jünger um die Tagespolitik wirklich nie gekümmert" 2 habe. Paetel hätte es besser wissen müssen: Er kannte Jüngers politische Arbeit gut. Zu Beginn der 30er Jahre war Paetel Hauptschriftleiter der Zeitschrift Die Kommenden, deren Mitherausgeber Jünger war. 3

Als Paetel den Jünger der Marmorklippen (1939) in seiner inneren Emigration vorstellte, hatten Emigranten verschiedener Richtungen Jünger seinen Beitrag zur Zerstörung der Weimarer Republik längst zuerkannt. Siegfried Marck 4 , Hermann Rauschning 5 , Golo Mann 6 und Karl Löwith 7 sahen in Jünger einen Wegbereiter der deutschen Katastrophe. Vermutlich wußten sie von Jüngers tagespolitischem Geschäft in den Jahren 1925 bis 1930. In ihren Analysen waren sie jedoch nicht darauf eingegangen.

Selbst Armin Mohler hatte Jünger zu Lebzeiten nicht überzeugen können, seine politische Publizistik neu zu edieren. Zwei Gesamtausgaben erschienen ohne sie. Unbekannt war sie freilich nicht: In den Bibliographien Jüngers ist sie nahezu vollständig erfaßt. Dennoch sind die zum großen Teil schwer zugänglichen Texte weitgehend unbekannt geblieben.

Künftige Biographen mögen nun entscheiden, ob Jünger sein Denken und Handeln ehrlich oder selbstgerecht verarbeitete. Kurz nach dem Krieg war Jünger vorgeworfen worden, er wolle wie viele bloß Seismograph und Barometer, nicht aber Aktivist gewesen sein. 8 Ein anderer Zugang ist jedoch wichtiger. Die Bedeutung von Jüngers politischer Publizistik liegt weniger in ihrer Teilhabe am Gesamtwerk Jüngers, sondern in ihrem exemplarischen Charakter. Jünger spricht hier als Exemplar seiner Generation – einer Generation, die entscheidende lebensprägende Impulse nicht im Studium, sondern in den Erfahrungen an der Front und in den Wirren der gescheiterten Revolution sowie der katastrophalen wirtschaftlichen Lage bis zur Währungsreform im Dezember 1923 empfing.

Es ist oft betont worden, wie offen in der Spätphase der Weimarer Republik vielen Zeitgenossen die Zukunft schien. Zunächst bietet es sich daher an, Jüngers politische Publizistik zu lesen unter Einklammerung des Wissens um die weitere Entwicklung der deutschen Verhältnisse. Natürlich ist dies nur hypothetisch möglich und hat seine Grenzen. Die Perspektive des Zeitgenossen ist uns verschlossen. Wenn dieses Verfahren hier empfohlen wird, dann aus folgendem Grund: In den Diskussionen des Feuilleton wird der Blick auf Autoren wie Jünger in der Regel auf zwei Perspektiven verengt: Stellung zum Nationalsozialismus und zum Antisemitismus. Selbstverständlich sind dies Fragen, die immer wieder neu gestellt werden müssen. Nur: Jüngers Denken und seine Stellung in den Ideenzirkeln der intellektuellen Rechten wird so im Dunkeln bleiben. Die Kritik, die nur diese Maßstäbe kennt, und die Apologeten vom Schlage Paetels bewirken gemeinsam, daß die Komplexität der Weimarer Rechten, wie sie in so unterschiedlichen Werken wie denjenigen Armin Mohlers und Stefan Breuers erkannt wurde, aus dem Blick gerät.

Der nun vorliegende Band Politische Publizistik 1919-1933 versammelt nicht nur die politische Publizistik jener Jahre, sondern auch eine Fülle anderer Texte, die diesem Genre nicht zugeordnet werden können. Insgesamt sind es 144 Texte. Die Vorworte zu verschiedenen Auflagen von In Stahlgewittern, von Der Kampf als inneres Erlebnis , von Feuer und Blut und Das Wäldchen 125, die alle nicht in die Werkausgaben aufgenommen wurden, kommen ebenso zum Abdruck wie einige Rezensionen, die zwischen 1929 und 1933 entstanden.

Man könnte einwenden, daß der Band insgesamt ein heterogenes Sammelsurium von Texten der Jahre 1920–33 sei, und so gesehen der Titel der Ausgabe in die Irre führe. Auf der anderen Seite: Die Grenze zwischen politischen und unpolitischen Arbeiten ist bei einem Autor wie Jünger schwer zu ziehen. Und: die nun vorliegende Ausgabe hat einen eminenten Vorzug. Jüngers mitunter äußerst schwer zugängliche Arbeiten aus der Zeit der Weimarer Republik liegen nun – soweit sie bekannt sind – zum erstenmal vollständig vor. 9

Eingeleitet wird der Band von einigen kleineren Arbeiten, die ebenfalls nicht im strengen Sinn politisch zu nennen sind. Zwischen 1920 – dem Jahr, in dem In Stahlgewittern erschien – und 1923 schrieb Jünger einige kürzere Aufsätze, die Fragen der modernen Kriegsführung behandeln, im Militär-Wochenblatt. Zeitschrift für die deutsche Wehrmacht.

Am 31. August 1923 – in der Hochphase der Inflation – schied Jünger aus der Reichswehr aus. Im Wintersemester immatrikulierte er sich in Leipzig als stud. rer. nat. Jünger war damals 28 Jahre alt. In einer Lebensphase, in der wesentliche Prägungen bereits abgeschlossen sind, begann er zu studieren. Jünger hörte Zoologie bei dem Philosophen und Biologen Hans Driesch, dem führenden Sprecher des Neovitalismus, und Philosophie bei Felix Krüger und dessen Assistenten Hugo Fischer. Auch dürfte er Hans Freyer, der seit 1925 in Leipzig Professor war, an der Universität kennengelernt haben.

Seine erste politische Arbeit schrieb Jünger kurz nach seinem Ausscheiden aus der Reichswehr für den Völkischen Beobachter – einer von zwei Beiträgen in dieser Zeitung, der zweite erschien 1927. Im September 1923, knapp zwei Monate vor Hitlers Münchner Putschversuch, erscheint der Aufsatz mit dem Titel Revolution und Idee. Schon hier finden sich Motive, die sich durch Jüngers politisches Argumentieren der folgenden Jahre ziehen werden: die Bedeutung der Idee und die Unaufhaltsamkeit einer künftigen Revolution. Die gescheiterte Revolution von 1918, schrieb Jünger, "kein Schauspiel der Wiedergeburt, sondern das eines Schwarmes von Schmeißfliegen, der sich auf einen Leichnam stürzte, um von ihm zu zehren", war nicht in der Lage eine Idee zu verwirklichen. Sie mußte daher notwendig scheitern: "Für diese Tatsachen, die späteren Geschlechtern unglaublich vorkommen werden, gibt es nur eine Erklärung: der alte Staat hatte jenen rücksichtslosen Willen zum Leben verloren, der in solchen Zeiten unbedingt notwendig ist" (35). Es gilt daher einzusehen, daß die versäumte Revolution nachgeholt werden muß:

Die echte Revolution hat noch gar nicht stattgefunden, sie marschiert unaufhaltsam heran. Sie ist keine Reaktion, sondern eine wirkliche Revolution mit all ihren Kennzeichen und Äußerungen, ihre Idee ist die völkische, zu bisher nicht gekannter Schärfe geschliffen, ihr Banner ist das Hakenkreuz, ihre Ausdrucksform die Konzentration des Willens in einem einzigen Punkt – die Diktatur! Sie wird ersetzen das Wort durch die Tat, die Tinte durch das Blut, die Phrase durch das Opfer, die Feder durch das Schwert. (36)

1922 erscheint Der Kampf als inneres Erlebnis und die zweite Auflage von In Stahlgewittern, 1923 im Hannoverschen Kurier in 16 Folgen die Erzählung Sturm, 1924 und 1925 Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen und Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Schlacht. Die erste Phase seines Werkes, in dem Jünger seine Fronterlebnisse verarbeitete, ist damit abgeschlossen. Das Jahr 1925 bedeutet für Jünger in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Zehn Jahre lang – bis zu den Afrikanischen Spielen von 1936 – wird Jünger keine Erzählungen und Romane veröffentlichen.

1922 erscheint Der Kampf als inneres Erlebnis und die zweite Auflage von In Stahlgewittern, 1923 im Hannoverschen Kurier in 16 Folgen die Erzählung Sturm, 1924 und 1925 Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen und Feuer und Blut. Ein kleiner Ausschnitt aus einer großen Schlacht. Die erste Phase seines Werkes, in dem Jünger seine Fronterlebnisse verarbeitete, ist damit abgeschlossen. Das Jahr 1925 bedeutet für Jünger in vielerlei Hinsicht eine Zäsur. Zehn Jahre lang – bis zu den Afrikanischen Spielen von 1936 – wird Jünger keine Erzählungen und Romane veröffentlichen.

In den zehn für das Schicksal Deutschlands entscheidenden Jahren von 1925–1935 schreibt Jünger Weltanschauungsprosa als politischer Publizist in einer Vielzahl meist rechtsstehender Organe, als Herausgeber verschiedener Sammelbände und als Essayist in den Büchern Das Abenteuerliche Herz (1929) und Der Arbeiter (1932). Aber das Jahr 1925 ist noch in anderer Hinsicht eine Zäsur: Jünger bricht das Studium ab und tritt in den bürgerlichen Stand der Ehe.

Dem im September 1923 im Völkischen Beobachter veröffentlichten Artikel folgt fast zwei Jahre lang keine im strengen Sinne politische Stellungnahme. Die regelmäßige politische Publizistik Jüngers beginnt am 31. August 1925 mit einem Aufsatz in der Zeitschrift Gewissen, dem Organ der sich um Arthur Moeller van den Bruck scharenden jungkonservativen >Ring-Bewegung<. Moderater im Ton als im Völkischen Beobachter finden sich die gleichen Forderungen wie zwei Jahre zuvor: Einsicht in die Bedeutung einer Idee und Notwendigkeit einer Revolution. Bemerkenswert ist der Publikationsort. Zwar lassen sich zwischen Jünger und dem Kreis um Moeller auch Gemeinsamkeiten nachweisen, aber in wesentlichen Punkten bestehen Differenzen – von ihnen wird später noch die Rede sein.

Jünger veröffentlichte seine politischen Traktate in einer Vielzahl auch Kennern der Zeitschriftenlandschaft der Weimarer Republik eher unbekannten Organen. 10 Man kann hier unterscheiden zwischen Zeitschriften, in denen Jünger als Gast schrieb – in der Regel gab es dann nur ein oder zwei Beiträge –, und solchen, in denen er regelmäßig zur Feder griff. Bei den meisten Zeitschriften, in denen Jünger regelmäßig schrieb, trat er auch als Mitherausgeber auf.

Die erste Zeitschrift, für die Jünger regelmäßig arbeitete, war das von ihm mitherausgegebene Blatt Die Standarte. Beiträge zur geistigen Vertiefung des Frontgedankens . Es erschien zum erstenmal im September als Sonderbeilage des Stahlhelm. Wochenschrift des Bundes der Frontsoldaten.

Mit dem Erscheinen dieser Beilage begann eine zunehmende Politisierung des Stahlhelm. Der im Dezember 1918 gegründete republikfeindlich eingestellte Bund der Frontsoldaten war schon aufgrund seiner hohen Mitgliederzahlen eine geeignete Zielgruppe für politische Agitation. 11 Bis zum Dezember schrieb Jünger für jede Nummer der wöchentlich erscheinenden Beilage. Diese insgesamt 17 Beiträge stehen in engem Zusammenhang, der letzte Beitrag erscheint als Schluß.

Von allen politischen Zeitschriftenarbeiten Jüngers dürften diejenigen in der Stahlhelm–Beilage Die Standarte die größte Wirkung gehabt haben. Die Wochenschrift des Stahlhelm hatte eine Auflage von 170 000 – eine Zahl, an die sämtliche anderen Zeitschriften, in denen Jünger veröffentlichte, nicht annähernd herankamen. Weil Jünger mit diesen Beiträgen vermutlich die größte Wirkung entfaltete, aber auch, weil sie für eine bestimmte Etappe in seinem politischem Schaffen stehen, sollen sie etwas ausführlicher behandelt werden.

Das Programm, das Jünger in der Stahlhelm–Beilage Die Standarte entwickelt, ist getragen von leidenschaftlicher Parteinahme für eine nationalistische Revolution. Auf einen Punkt von Jüngers Physiognomie der Gegenwart sind alle weiteren Überlegungen bezogen. Jünger lebt im Glauben, daß der große Krieg noch gar kein Ende gefunden habe, noch nicht endgültig verloren sei. Politik ist ihm daher eine Form des Krieges mit anderen Mitteln (S. 63f.). Die Generation der vom Krieg geprägten Frontsoldaten soll diesen Krieg fortsetzen. Jünger will nicht zurückschauen, sondern die Zukunft gestalten. Die Gruppe der Frontsoldaten, der sich Jünger zurechnet, muß daher versuchen, die Jugend zu gewinnen (S. 77).

Jüngers Programm nennt sich>Nationalismus<: "Ja wir sind nationalistisch, wir können gar nicht nationalistisch genug sein, und wir werden uns rastlos bemühen, die schärfsten Methoden zu finden, um diesem Nationalismus Gewalt und Nachdruck zu verleihen" (S. 163). Das nationalistische Programm soll auf vier Grundpfeilern basieren: Der kommende Staat muß national, sozial, wehrhaft und autoritativ gegliedert sein (S. 173, S. 179, S. 197, S. 218). Die "Staatsform ist uns nebensächlich, wenn nur ihre Verfassung eine scharf nationale ist" (S. 151). "Der Tag, an dem der parlamentarische Staat unter unserem Zugriff zusammenstürzt, und an dem wir die nationale Diktatur ausrufen, wird unser höchster Festtag sein" (S. 152). Mit dem Schlagwort Nationalismus ist wenig gesagt. Was ist es, das den Nationalismus des Frontsoldaten auszeichnet?

Durch den Krieg, so Jünger, wurde der von der wilhelminischen Epoche geprägte Frontsoldat in ganz andere Bahnen gerissen: "Er betrat eine neue, unbekannte Welt, und dieses Erlebnis rief in vielen jene völlige Veränderung des Wesens hervor, die sich am besten mit der religiösen Erscheinung der >Gnade< vergleichen läßt, durch welche der Mensch plötzlich und von Grund auf verwandelt wird" (S. 79).

Mit dem Ende des Kaiserreichs verbindet Jünger die Überwindung einer materialistischen Naturanschauung, der individualistischen Idee allgemeiner Menschenrechte und des bloßen Strebens nach materiellem Wohlstand. Dagegen behauptet er die Bedeutung der >Nachtseite< des Lebens. 12 Gegen das rationalistische, mechanistische, materialistische Denken des Verstandes setzt er das Gefühl und den organischen Zusammenhang mit dem Ganzen: "Für uns ist das Wichtigste nicht eine Revolution der staatlichen Form, sondern eine seelische Revolution, die aus dem Chaos neue, erdwüchsige Formen schafft." (S. 114).

Mit dem Ende des Kaiserreichs verbindet Jünger die Überwindung einer materialistischen Naturanschauung, der individualistischen Idee allgemeiner Menschenrechte und des bloßen Strebens nach materiellem Wohlstand. Dagegen behauptet er die Bedeutung der >Nachtseite< des Lebens. 12 Gegen das rationalistische, mechanistische, materialistische Denken des Verstandes setzt er das Gefühl und den organischen Zusammenhang mit dem Ganzen: "Für uns ist das Wichtigste nicht eine Revolution der staatlichen Form, sondern eine seelische Revolution, die aus dem Chaos neue, erdwüchsige Formen schafft." (S. 114).

Die Weltanschauung, die Jünger seiner Generation der Frontsoldaten empfiehlt, hat ihre Wurzeln in der Romantik und der Lebensphilosophie Nietzsches. Jünger betont die Bedeutung des Gefühls der Gemeinschaft, der Verbindung mit dem Ganzen, denn das Gefühl stehe am Anfang jeder großen Tat. Wachstum ist für Jünger das natürliche Recht alles Lebendigen (S. 82), das keines Beweises zu seiner Rechtfertigung bedarf (S. 186):

Alles Leben unterscheidet sich und ist schon deshalb kriegerisch gegeneinander gestellt. Im Verhältnis des Menschen zu Pflanzen und Tieren tritt das ohne weiteres hervor, jeder Mittagstisch liefert den unwiderleglichen Beweis. Das Leben äußert sich jedoch nicht nur im Kampfe der Arten untereinander, sondern auch im Kampfe innerhalb der Arten selbst. (S. 133) 13

Jünger hat den soziologischen Blick, der dem Konservatismus seit der Romantik eigen ist. Deutlich zeigt sich seine Aufnahme romantischen Geschichtsdenkens in der Betonung des Besonderen gegen das Allgemeine, seiner Betonung der Abhängigkeit "von unserer Zeit und unserem Raum" (S. 158). Er fordert, mit "dem unheilvollen Streben nach Objektivität, die nur zur relativistischen Aufhebung der Kräfte führt, aufzuräumen" und sich zu bewußter Einseitigkeit zu bekennen, "die auf Wertung und nicht auf >Verständnis< beruht" (S. 79f.).

Ein wichtiges Moment in Jüngers Geschichtsdenken ist das Verhältnis von soziologischer Diagnose und zukünftiger Aufgabe. Wenn Jünger bestimmte historische Entwicklungen untersucht, bemüht er häufig die Kategorie der Notwendigkeit. Ereignisse treten mit Notwendigkeit ein. In der gescheiterten Revolution "lag auch eine Notwendigkeit" (S. 110). Über die Entwicklung der Technik urteilt er: "Zwangsläufige Bewegungen lassen sich nicht aufhalten" (S. 160).

Hinter der Überzeugung, daß bestimmte Ereignisse mit Notwendigkeit eintreten, steht die Vorstellung einer überpersönlichen Idee, die sich in der Geschichte zu verwirklichen sucht: Im Krieg gibt es Augenblicke, in denen "die kriegerische Idee sich rein, vornehm und mit einer prächtigen Romantik offenbart. Dort werden Heldentaten verrichtet, in denen kaum noch der Mensch, sondern die kristall-klare Idee selbst am Werke scheint" (S. 109).

Über den geschichtsphilosophischen Schwung der Jahre, in denen diese Aufsätze entstanden sind, schrieb Jünger am 20. April 1943 rückblickend in seinem zweiten Pariser Tagebuch:

Es ist die Geschichte dieser Jahre mit ihren Denkern, ihren Tätern, Märtyrern und Statisten noch nicht geschrieben; wir lebten damals im Eie des Leviathans. [...] Die Mitspieler sind ermordet, emigriert, enttäuscht oder bekleiden hohe Posten in der Armee, der Abwehr, der Partei. Doch immer werden diejenigen, die noch auf Erden weilen, gern von jenen Zeiten sprechen; man lebte damals stark von der Idee. So stelle ich mir Robespierre in den Arras vor. 14

Für den Jünger der zwanziger Jahre gilt: Der Mensch ist nichts ohne eine Idee. Scheitert die Verwirklichung einer Idee, wie in der Novemberrevolution, so scheitert sie notwendig, weil sie noch nicht stark genug war. Die Zeit war dann noch nicht reif genug. Aufgabe des einzelnen ist es, sich in den Dienst der Idee zu stellen: Die großen geschichtlichen Leistungen besitzen die Eigenschaft, daß der "Mensch nur als Werkzeug einer höheren Vernunft" (S. 93) tätig ist. 15

Auch hier zeigt sich: Jüngers Geschichtsdenken kommt aus dem 19. Jahrhundert und zeigt den für die Ideenlehre der historischen Schule typischen Hang zur geschichtsphilosophischen Spekulation. Karl Löwith, der Jünger in der Folge Nietzsches sah, hat darauf hingewiesen, daß "Jünger selbst noch der bürgerlichen Epoche entstammt" und daher in der problematischen Lage sei, daß das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht gilt. 16 Dies gilt weniger für die Inhalte, umsomehr aber für die Formen von Jüngers Denken.

Durch den Einfluß von Nietzsches vitalistischer Teleologie werden Jüngers geschichtsphilosophische Spekulationen auch biologisch fundiert: "Aber je mehr man beobachtet, desto mehr kommt man dazu, an die große geheimnisvolle Steuerung durch eine große biologische Vernunft zu glauben" (S. 171). 17 Und auch sein Begriff der Zeit zeigt Jünger, dem die Arbeiten Bergsons vertraut waren, in der Tradition des organologisch-lebensphilosophischen Denkens des 19. Jahrhunderts: Zeit ist ihm nichts Zufälliges, "sondern ein geheimnisvoller und bedeutungsvoller Strom, der jedes durchfließt und sein Inneres richtet, wie ein elektrischer Strom die Atome eines metallischen Körpers richtet und regiert" (S. 182).

Die Hinweise auf die Wurzeln von Jüngers Denken erfolgen nicht in der Absicht, Jüngers Originalität zu schmälern oder der bekannten Linie das Wort zu reden, nach der die Lebensphilosophie in den Faschismus mündet. Vielmehr geht es darum, Jüngers Geschichtsdenken in Beziehung zu setzen zur sogenannten >Konservativen Revolution<. Es soll untersucht werden, ob Jüngers Denken als konservative Revolution im Sinne der als >Konservative Revolution< etikettierten Geistesrichtung der Weimarer Republik begriffen werden kann.

Jüngers revolutionäre Einstellung ist offenkundig. Weniger deutlich ist, inwiefern sein Denken >konservativ<genannt werden kann. Das wichtigste >konservative< Moment in Jüngers Denken liegt in der Bedeutung der Gemeinschaft.

Das Gefühl der >Gemeinschaft in einem großen Schicksal<, das am Beginn des Krieges stand, das Bewußtsein der Idee der Nation und die gemeinsame >Unterwerfung unter eine Idee< sind für Jünger Zeichen einer grundsätzlichen Kurskorrektur: "Wir erblicken darin die erste Anknüpfung einer verloren gegangenen Verbindung, die Offenbarung einer höheren Sicherheit, die sich im Persönlichen als Instinkt äußert" (S. 86).

Jünger bejaht die Revolution, aber er schränkt ihre Bedeutung zugleich ein, indem er sie als Methode und nicht als Ziel begreift. Sie kann nur Methode sein, denn der "Frontsoldat besitzt Tradition und weiß, daß alle Größe und Macht organisch gewachsen sein muß, und nicht aus der reinen Verneinung, aus dem leeren Dunst herausgegriffen werden kann. Wie er den Krieg nicht verleugnet, sondern aus ihm als einer stolzen Erinnerung heraus die Kraft zu neuen Aufgaben zu schöpfen sucht, so fühlt er sich auch nicht berufen, das zu verachten, was die Väter geleistet haben, sondern er sieht darin die beste und sicherste Grundlage für das neue größere Reich." (S. 124f.; vgl. S. 128f.)

Die Denkfigur einer >Konservativen Revolution< zielt auf den Versuch, einen organischen Zusammenhang wiederherzustellen. Das Eintreten für eine >Konservative Revolution< lebt also wesentlich von der Entscheidung, an welche gewachsenen Traditionen wieder angeschlossen werden soll. Jüngers Forderung nach einer Revolution, die an die Tradition anschließt, bestimmt sich aber im wesentlichen ex negativo. Die Verbindung, die Jünger zwischen seiner historistischen Lebensphilosophie und seinem Nationalismus herstellen will, bleibt so rein äußerlicher Natur. Es fehlt ihr der Nachweis eines inneren Zusammenhanges.

Ein Argument für diesen Zusammenhang bleibt nur der Versuch, das Individuum auf der Ebene des Gefühls an die organisch gewachsene Nation zu binden. Die Bildung der Nation müßte aber nicht zwingend auf Jüngers Fassung eines autoritativen Nationalismus hinauslaufen. Lediglich die Opposition zu bestimmten Weltanschauungen ist durch den Willen, das Individuum organisch einzubinden, notwendig. Für die Krise des entwurzelten Individuums ist diesem Willen gemäß der Liberalismus und mit ihm die Idee der parlamentarischen Demokratie verantwortlich.

Die großen Gefahren sieht Jünger daher "nicht im marxistischen Bollwerk" (S. 148, S. 151), sondern in allem, was mit dem Liberalismus zusammenhängt: Die "Frage des Eigentums gehört nicht zu den wesentlichen, die uns vom Kommunismus trennen. Sicher steht uns der Kommunismus als Kampfbewegung näher als die Demokratie, und sicher wird irgendein Ausgleich, sei er friedlicher oder bewaffneter Natur erfolgen müssen"(S. 117).

Schon die 19 Aufsätze in der Beilage Die Standarte zwischen September 1925 und März 1926 würden ausreichen, um das Urteil zu korrigieren, Jünger sei im Grunde ein unpolitischer Einzelgänger gewesen. Unabhängig von den politischen Bekenntnissen, die Jünger abgibt, wird dies schon durch seine leidenschaftliche Parteinahme deutlich. Aber auch später spricht Jünger von dem kleinen Kreis, dem er angehöre (S. 197), und greift immer wieder auf die Wir-Form zurück: "Wir Nationalisten" (S. 207). Ein Aufsatz beginnt mit der Anrede: "Nationalisten! Frontsoldaten und Arbeiter!" (S. 250) Und in einem anderen heißt es: "ich spreche im Namen von hunderttausend Frontsoldaten" (S. 267).

Um so erstaunlicher ist es, daß der Herausgeber Sven Berggötz in seinem Nachwort schreibt, Jünger hätte zwar durchaus einen beachtlichen Leserkreis erreicht, aber dieser hätte "sich weitgehend auf Leser mit einem ähnlichen Erfahrungshintergrund beschränkt". So habe er zwar auf die Meinungsbildung eingewirkt, aber "mit Sicherheit nicht in signifikanter Weise Einfluß auf die öffentliche Meinung genommen" (S. 867).

Weshalb 170 000 den Stahlhelm lesende ehemalige Frontsoldaten nicht zur öffentlichen Meinung zählen, bleibt Berggötz' Geheimnis – oder wollte Berggötz bloß sagen, die Stahlhelmer dachten ohnehin schon, was Jünger formulierte? Von welchem Autor ließe sich dann nicht behaupten, er artikuliere nur, was andere denken? Noch unverständlicher ist aber sein abschließendes Urteil: "Letztlich war Jünger schon damals ein im Grunde unpolitischer Mensch, der im wesentlichen utopische Vorstellungen vertrat." (S. 868) Als ob Utopie und Politik einen Gegensatz darstellten. 18

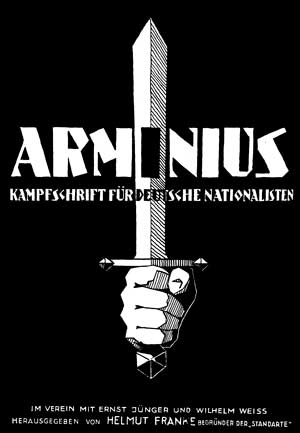

Der Stahlhelm–Beilage Die Standarte war keine lange Lebenszeit beschieden. Schon nach sieben Monaten erschien Die Standarte im März 1926 nach Unstimmigkeiten mit der Bundesleitung des Stahlhelm zum letzten Mal. Nachfolgeorgan war die fast gleichnamige Standarte. Wochenschrift des neuen Nationalismus, die nun selbständig erschien – herausgegeben von Ernst Jünger, Helmuth Franke, Franz Schauwecker und Wilhelm Kleinau. Ihre Auflage von vermutlich wenigen Tausend Exemplaren reichte nicht annähernd an Die Standarte heran.

Das Selbstverständnis der Herausgeber wird in einem programmatischen Beitrag Helmut Frankes für die erste Nummer der neuen Standarte deutlich: "Wir Standarten-Leute kommen aus allen Lagern: Vom konservativen bis zum jungsozialistischen. Die faschistische Schicht hat kein Programm. Sie wächst und handelt. " 19

Auch die Standarte erschien nicht lange. Im August 1926 wurde die Zeitschrift vorübergehend verboten, weil in dem Artikel Nationalistische Märtyrer die Morde an Walther Rathenau und Matthias Erzberger legitimiert worden waren. Im November 1926 gründete Jünger mit Helmut Franke und Wilhelm Weiss die nächste Zeitschrift: Arminius. Kampfschrift für deutsche Nationalisten (teilweise mit dem Nebentitel: Neue Standarte), die bis September 1927 existierte. Im Oktober 1927 gründete Jünger mit Werner Lass die Zeitschrift Vormarsch. Blätter der nationalistischen Jugend, die bis 1929 erschien. Die nächste Zeitschrift war ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt von Jünger und Werner Lass. Von Januar 1930 bis Juli 1931 gaben sie die Zeitschrift Die Kommenden. Überbündische Wochenschrift der deutschen Jugend heraus.

Zwischen 1926 und 1930 war Jünger also nahezu ununterbrochen in die Herausgabe von Zeitschriften involviert. Neben einer Vielzahl von Beiträgen, die er für seine Zeitschriften schrieb, veröffentlichte Jünger auch in einigen anderen Organen, z. B. in Wilhelm Stapels Deutschem Volkstum.

Einzelne Beiträge erschienen auch in Zeitschriften der demokratischen Linken, in Willy Haas' Literarischer Welt und in Leopold Schwarzschilds Das Tagebuch. Hier stellte Jünger seinen Nationalismus vor. Eine größere Zahl von Beiträgen plazierte Jünger in Ernst Niekischs Widerstand. Zeitschrift für nationalrevolutionäre Politik. Nach 1931 schrieb er fast nur noch in diesem Blatt. Die Hauptphase seiner politischen Arbeiten endet 1930.

Nachdem die Stahlhelmleitung im Oktober 1926 die Parole >Hinein in den Staat< ausgegeben hatte, ging Jünger scharf auf Distanz. Im November 1926 äußerte er seine Befremdung ob der Ereignisse im Stahlhelm und reagierte: Der Wille müsse frei gemacht werden von "organisatorischen Verbindungen, die sich als Fessel" erwiesen haben (S. 258): "Reine Bewegung, aber nicht Bindung fordern wir" (S. 259, vgl. S. 256). Im Februar 1927 wiederholte er im Arminius seinen Angriff: Der Stahlhelm ist "bürgerlicher und damit liberalistischer Natur" (S. 305).

Hinter dem Bekenntnis zum Staat, das die Stahlhelmleitung verkündet hatte, vermutete Jünger bestimmte Interessengruppen: Man "bemühe sich mit Hilfe zur Verstärkung herbeigerufener Routiniers, die sich durch jahrelange Tätigkeit an jenen esoterischen Debattierklubs in Berlin W. ein Höchstmaß an politischer Balancierkunst erworben haben, die Hineinparole so zu verklausulieren, daß sie ebensogut sie selbst wie ihr Gegenteil sein kann" (S. 305).

Nachdem Jünger und seine Mitstreiter aus dem Stahlhelm zurückgedrängt worden waren, gewannen Mitglieder des Juniklubs zunehmend Einfluß. 20 Neben Heinz Brauweiler, dem Theoretiker des Ständestaats, tat sich vor allem der >Antibolschewist< Eduard Stadtler hervor. 21 Stadtler war vor dem Krieg Sekretär der Jugendbewegung der Zentrumspartei. Nach dem Krieg wurde er durch die Gründung der Antibolschewistischen Liga bekannt. Stadtler gehörte zu den ersten, die eine Verbindung von Konservatismus und Revolution als Programm expressis verbis formulierten. 22 Anfang der zwanziger Jahre war er eine der führenden Figuren des Juniklubs.

Versteht man unter >Konservativer Revolution< eine politische Richtung, den Zusammenhang verschiedener Personen und Gruppen, die ein gemeinsames politisches Ziel haben, so ist zu klären, in welchem Verhältnis diese Personen zueinander standen, wo und wie sie sich organisierten.

Im August 1926 hatte Jünger geschrieben: "Dieser Nationalismus ist ein großstädtisches Gefühl" (S. 234). Im Juni 1927 zog er mit seiner jungen Familie von Leipzig nach Berlin um. Zunächst wohnte er in der Nollendorfstraße in Schöneberg, also in unmittelbarer Nähe der Motzstraße, wo die Jungkonservativen im Schutzbundhaus in der Nr. 22 ihre Zusammenkünfte abhielten. Jünger blieb nicht lange in West-Berlin. Bereits nach einem Jahr siedelte er um in den Ostteil der Stadt, in die Stralauer Allee, wo vornehmlich Arbeiter wohnten. 23 1931 zog Jünger in die Dortmunder Straße, nähe Bellevue, 1932 in das ruhige, bürgerliche Steglitz.

Natürlich kann man aus dem Wechsel der Wohnorte nicht einfach auf die Entwicklung eines Denkens schließen. Aber es wird kein bloßer Zufall gewesen sein, daß Jünger zunächst in so unmittelbarer Nähe der Motzstraße wohnte, daß er den Arbeiter schrieb und in einem Arbeiterviertel wohnte, daß sein allmählicher Rückzug aus der politischen Agitation mit dem Umzug nach Steglitz zusammenfiel.

Über die Kontakte Jüngers zu den Jungkonservativen ist wenig bekannt. Hans-Joachim Schwierskott hat seiner Biographie Moellers eine Mitgliederliste der Jungkonservativen beigegeben, in der sich auch der Name Jüngers findet. 24 Aber das Verhältnis zwischen Jünger und den Jungkonservativen war gespannt. In seinen politischen Arbeiten erwähnt Jünger Moeller gelegentlich, aber neben einer Anspielung auf Edgar Julius Jungs Buch Die Herrschaft der Minderwertigen (S. 432) gibt es kaum explizite Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit den Jungkonservativen.

Der erwähnte Angriff auf die "esoterischen Debattierclubs in Berlin-West" deutet darauf hin, daß Jünger in für ihn wesentlichen Punkten Differenzen zwischen sich und Jungkonservativen wie Eduard Stadtler, Max Hildebert Boehm oder Edgar Julius Jung sah. Vermutlich waren sie ihm zu bürgerlich, zu liberal, zu christlich, zu sehr im Staat. Den Gedanken einer hierarchisch geprägten Stände-Gesellschaft lehnte Jünger vehement ab: "Aufgrund des Blutes und des Charakters wollen wir uns in Gemeinschaften und immer größere Gemeinschaften binden, ohne Rücksicht auf Wissen, Stand und Besitz, und uns klar trennen und scheiden von allem, was nicht in diese Gemeinschaften gehört" (S. 212).

Aus den Reihen der sich um den 1925 verstorbenen Moeller van den Bruck gruppierenden Jungkonservativen sollte Jünger später heftig attackiert werden. Seine konsequenten Angriffe auf alles Bürgerliche – ein Grundmotiv der politischen Publizistik, das er im Arbeiter besonders radikal vertrat – brachte Jünger eine heftige Replik seitens Max Hildebert Boehms ein. 25 Aber Jünger hat von Seiten der Jungkonservativen auch Zuspruch gefunden. Der Philosoph Albert Dietrich, ein Schüler Ernst Troeltschs und Mitglied des Juniklubs seit der ersten Stunde, überwarf sich mit Boehm über dessen Angriff auf Jünger. 26 Auch hatte Jünger gute Kontakte zu einem anderen Flügel der Jungkonservativen Bewegung‚ zum sogenannten >Tatkreis< um Hans Zehrer, Giselher Wirsing und Ferdinand Fried. 27

Ob die Zuordnung Jüngers zur >Konservativen Revolution< gerechtfertigt ist, kann nicht pauschal entschieden werden. Zumindest drei Unterscheidungen bieten sich an.

Es sind erstens die personellen Verbindungen zu betrachten. Sie können Zeichen sein für ein gemeinsames Arbeiten an gemeinsamen Zielen, auch wenn in letzter Instanz die Ziele nicht die gleichen sind. Zweitens sind die konkreten politischen Positionen zu untersuchen und zu vergleichen. Und drittens ist nach Gemeinsamkeiten der Denkstile, der Denkfiguren, der Mentalität zu suchen.

Es sind erstens die personellen Verbindungen zu betrachten. Sie können Zeichen sein für ein gemeinsames Arbeiten an gemeinsamen Zielen, auch wenn in letzter Instanz die Ziele nicht die gleichen sind. Zweitens sind die konkreten politischen Positionen zu untersuchen und zu vergleichen. Und drittens ist nach Gemeinsamkeiten der Denkstile, der Denkfiguren, der Mentalität zu suchen.

Über die erste Möglichkeit einer Zuordnung sind bereits einige Anmerkungen gemacht worden. Ihre Bearbeitung erfordert die umfangreiche Sichtung der Nachlässe, um anhand von Briefzeugnissen und anderen persönlichen Dokumenten bekannte und unbekannte Verbindungen zu rekonstruieren.

Die zweite Möglichkeit ist durch die Arbeiten Stefan Breuers sehr erhellt worden. Breuer hat in einem Vergleich der konkreten politischen Positionen einer großen Gruppe von Autoren und Strömungen, die Armin Mohler und einige andere als >Konservative Revolution< bezeichnet haben, eindrucksvoll gezeigt, daß sich insgesamt betrachtet eine im einzelnen auch noch unterschiedlich weit gehende Liberalismuskritik als einziger gemeinsamer Nenner ausmachen läßt.

Dies ist nach Breuer zu wenig, um von einem einheitlichen Gebilde zu sprechen, da eine vehemente Kritik des Liberalismus auch von anderer Seite geübt wurde. Die Rede von der >Konservativen Revolution<, so Breuer, sei daher aufzugeben, da es sich um einen im wesentlichen auf Mohler zurückgehenden Mythos der Forschung handle. 28

Die Suche nach einheitsstiftenden Momenten der >Konservativen Revolution< kann auch jenseits konkreter politischer Programme auf der Ebene der Denkstile und der Mentalität ansetzen. Für Mohler ist diese dritte Möglichkeit die entscheidende. Nach Mohler ist das entscheidende Leitbild die "ewige Wiederkehr des Gleichen" Er versteht dieses Bild als den Versuch, die christliche Auffassung der Geschichte zu sprengen. Das Bild "der ewigen Wiederkehr des Gleichen" biete ein Gegenstück zum linearen Modell der Zeit, an welches die Idee des Fortschritts gekoppelt sei.

Zwar meint Mohler, daß es nicht für alle, die er der >Konservativen Revolution< zurechnet, "in gleichem Maße verpflichtend" sei, aber ihre wesentliche Denkfigur sieht er in den Gedanken Nietzsches vorgebildet. Er folgt Nietzsche in dem Dreischritt: Diagnose des Wertezerfalls, Affirmation dieses Prozesses (Nihilismus) bis zur Vollendung der Zerstörung der alten (christlichen) Werte, damit die Zerstörung in Schöpfung umschlagen kann. 29

Auch Breuer findet auf der Ebene der Mentalität eine Gemeinsamkeit der >Konservativen Revolution<. Während er in den konkreten politischen Positionen keine hinreichende Übereinstimmung findet, die es nahelegen würde, von der >Konservativen Revolution< zu sprechen, sieht er bei allen Autoren eine "Kombination von Apokalyptik, Gewaltbereitschaft und Männerbündlertum" 30 . Diese Bestimmung ist jedoch, wie Breuer selbst bemerkt, zu weit und unbestimmt, und daher ebenso unbefriedigend wie die Bestimmung über die gemeinsame Kritik am Liberalismus.

Mohlers Bestimmung hingegen ist zu eng. Die Unterstellung, der >Konservativen Revolution< sei eine antichristliche Stoßrichtung genuin inhärent, ist denn auch unmittelbar nach Erscheinen der ersten Auflage seines Buches stark kritisiert worden. 31

In der Linie dieser Kritik kann man gegen Mohler einwenden, einseitig einen eher unorganischen Begriff des Konservatismus in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Wenn Mohler, die Formulierung Albrecht Erich Günthers aufgreifend, das Konservative versteht "nicht als ein Hängen an dem, was gestern war, sondern an dem was immer gilt", so betont er nur ein Moment des Konservatismus. 32 Denn der deutsche Konservatismus ist seit seinen Ursprüngen in der Romantik weitgehend organologisch und historistisch, d. h. mehr dem Gedanken organischer Entwicklung und einer sich entwickelnden und unterschiedlich ausgestaltenden Wahrheit als dem überzeitlicher Geltung verpflichtet.

In Mohlers Bestimmung des Konservativen ist die Tradition des romantischen Konservatismus – also gerade die Tradition, der die meisten Jungkonservativen verpflichtet sind – zu sehr in den Hintergrund gerückt. 33 So ergibt sich ein schiefes Bild: Diejenige Gruppe, die die Parole >Konservative Revolution< populär gemacht hat, ist in Mohlers Fassung der >Konservativen Revolution< eine Randgruppe, der eine "nur sehr bedingte revolutionäre Haltung" attestiert wird. 34

Nur folgerichtig ist daher Mohlers Vermutung, daß bei der Verbindung von jungkonservativem Christentum und seinem Leitbild der >Konservativen Revolution< eines von beidem Schaden leide.

Zu den Merkmalen organologischen Denkens im deutschen Konservatismus sind im wesentlichen zwei Momente zu zählen: Zum einen die Annahme einer Eingebundenheit des Einzelnen in die Gemeinschaft, zum anderen ein Bild der Geschichte, nach dem eines aus dem anderen wachsen soll. Konservativ sein, bedeutet seit Edmund Burkes Kritik der Französischen Revolution eine kritische Haltung gegenüber jeder radikalen gesellschaftlichen Veränderung. Nicht Veränderung überhaupt, sondern jede Veränderung, die sich nicht in einer Gemeinschaft organisch entwickelt, wird vom konservativen Standpunkt abgelehnt.

Indem der Konservatismus seine Wurzeln in der Kritik der französischen Revolution hat, ist ihm von Beginn an die aporetische Struktur einer >Konservativen Revolution< eigen. 35 Ist der organische Zusammenhang einmal aufgebrochen, muß sich der Konservative eines Mittels bedienen, das er eigentlich ablehnt. Er muß durch einen radikalen Schritt wieder versuchen, gemeinschaftliche Bindung zu gewinnen. Kein Konservatismus kann seine Werte erst neu schaffen.

Aber je tiefer die in der Vergangenheit liegenden Werte verschüttet sind, desto schwieriger wird der Versuch, wieder einen Anschluß zu gewinnen. Nach dem ersten Weltkrieg ist der Konservatismus in Deutschland in einer Verfassung, in der über den Gehalt der Werte der Gemeinschaft – wie die Untersuchungen Breuers zeigen – keine Einigkeit mehr besteht.

Der Schluß, den Breuer aus diesem Ergebnis zieht, daß man besser nicht mehr von der >Konservativen Revolution< sprechen sollte, könnte dennoch verfrüht sein. Denn es könnte ja entweder sein, daß die Formel >Konservative Revolution< eine gemeinsame Denkfigur verschiedener Gruppen benennt, oder aber, daß zwar sinnvoll von der >Konservativen Revolution< gesprochen werden kann, die Gruppe derer, die ihr angehören, jedoch enger gezogen werden muß, als in den Arbeiten Mohlers und seiner Nachfolger.

In eigener Sache hat Jünger das Bild einer >Konservativen Revolution< nicht verwendet. Schon der Begriff >konservativ< für sich genommen bezeichnet für Jünger in der Regel etwas ihm Fremdes (218). In Sgrafitti blickte er 1960 mit Distanz auf die Idee einer >Konservativen Revolution< zurück. 36

Er selbst zählte sich ganz offensichtlich nicht zur >Konservativen Revolution<. Alfred Andersch gegenüber bekannte er im Juni 1977: "Sie rechnen mich nicht den Konservativ-Nationalen, sondern den Nationalisten zu. Rückblickend stimme ich dem zu. " 37

Daß sich bei Jünger die Formulierung >Konservative Revolution< nicht in eigener Sache findet, muß nicht bedeuten, daß sich nicht wesentliche ihrer Momente bei ihm aufweisen lassen. Jünger glaubte ja, nur auf dem Weg einer Revolution könne eine Überwindung der mißlichen Gegenwart gelingen.